男性育休オンラインイベント

『法改正直前、広告会社において

男性育休をより前進させるには』レポート

JAAA DE&I委員会では、2025年4月から改正育児介護休業法の段階的施行が始まることを受け、男性育休オンラインイベントを開催しました。

法改正により育児休業(以下、育休)取得状況の公表義務について範囲が拡大され、様々な取り組みを実施・検討されていることと思いますが、広告業界では、業務の中核を担う男性社員の育児休業取得が難しいケースもあるようです。

これを業界共通課題と捉え、セントワークス株式会社の一之瀬幸生氏と共に、広告会社の現状と取り組みにクローズアップしたイベントの模様をお届けします。

ファシリテーター

中澤 清美 氏(株式会社読売広告社/JAAA DE&I委員会)

第1部|キーノートセッション

「法改正直前!広告会社において男性育休をより前進させるには?」

一之瀬 幸生 氏(セントワークス株式会社 ワーク・ライフバランスコンサルタント)

一之瀬氏は、社内の働き方改革を担当しつつ、ワーク・ライフバランスコンサルタントとして、国、自治体、企業などで働き方改革に関する研修、コンサルティング等を行っていらっしゃいます。自身も育休を2回取得しており、現在は短時間勤務をされていらっしゃいます。第1部ではご自身の実体験も踏まえながら、様々な角度から男性育休についてお話しいただきました。

◎育休を1ヵ月以上取得して分かった3つのこと

1人目の時は、5日間だけの取得でした。妻はすごく大変な状況で育児をしており、「なんとかならないの?」「体が痛い」「眠い」と言っておりました。私は育休明け、定時で帰って育児・家事をしていたんですけれども、妻の状況を見ながらも「私も頑張ってるけど」と思いながら過ごすという、良くない父親・夫でした。それを反省して、2人目の時は育休を1ヵ月以上取得したのですが、そこでわかったことが3つありました。

1.夫婦で一緒に産後の大変な時期を過ごすと妻、自分、家族の幸福度が上がる 2.「人生キャリア」—普段見えていなかった仕事以外のことが見え視野が広がる 3.仕事への向き合い方が変わった(時間・取引先担当者の個別事情に対する配慮)

男性育休による新たな発見は、個人、そして職場にもメリットがあります。ぜひ男性育休を前向きに捉えていただけると良いなと考えております。

◎男性育休と法改正

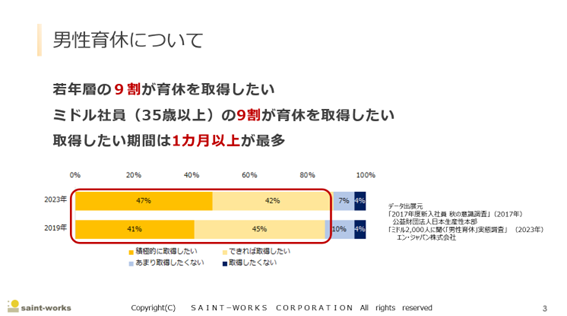

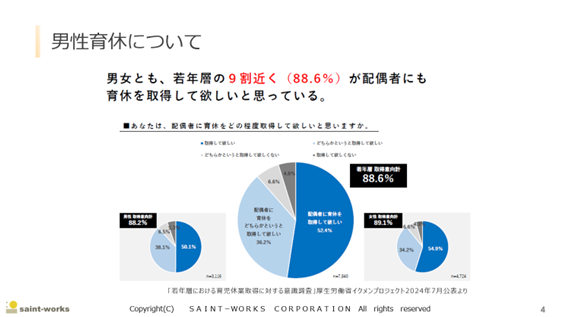

初めに男性に関する状況を確認していきましょう。国の調査によりますと、男子学生の9割、そして35歳以上のミドル社員の9割が、それぞれ「育休を取得したい」と回答しているんですね。また、希望する期間で一番多いのが「1ヵ月以上」という状況です。社会の空気は変わってきております。そして、若年層の9割近くは配偶者にも育休を取得してほしいと回答しています。

さらに、就職活動でも、企業の育休取得情報を重視している方が約7割いるのが現状です。これは、魅力的な職場――育休が取れるような職場でないと、求人票にコストをかけたり就職説明会を一生懸命頑張ったりしても、優秀な人材の獲得に繋がっていかない、育休が取れる職場であることが、最終的に優秀な人材の確保につながる、というところまで変わってきているということです。

一方で、最近の若い方は「育休などを取って、仕事はほどよく…」と考えているかというと、そうではなく、「仕事も育児も熱心に取り組むつもり」「仕事も大事にしたいし、生活も両方大事にしたい」と回答していて、社会の意識が変わってきております。

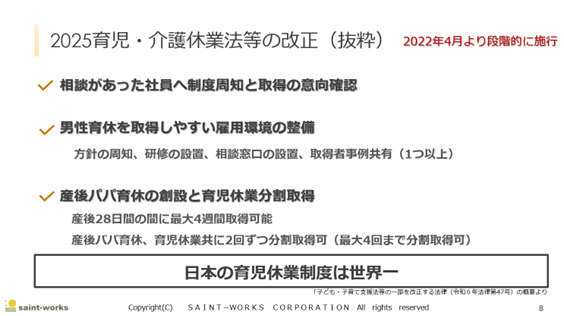

そういったところを踏まえつつ、皆さまにとって大事な育児・介護休業法等改正の概要についても確認をしていきたいと思います。ポイントは以下の通りです。

日本の育児休業制度は世界の中でもトップクラスで、「こんなに恵まれた制度はない」という状況になっているんですね。そして、まだまだ進んでいない業界、会社があるということで、国はもう一歩踏み込みました。

従業員300名超の企業は育児休業等の取得状況の公表義務化 ―対象:従業員1,000名超 → 300名超に拡大 (2025年4月より施行)

例えば求人票や、ホームページにも載っている状態にするということです。300名超の企業が公表するということは、多くの企業が掲載するわけですから、求職者も意識して見るようになります。「公表してない企業はきっと低いんだろうな」とか、「男性育休推進に取り組んでいないんだろうな」と思われてしまい、応募が来なくなる可能性もありますよね。

そして、従業員100名以上の企業は、こちらが義務化ということになっております。

従業員100名超の企業は下記が義務化 ―育児休業取得状況、労働時間の状況の数値目標設定 ―PDCAサイクルの実施(男性育休取得状況、労働時間等) (2025年4月より施行)

これからは、男性の育児休業取得率が、採用活動、社員のエンゲージメント、企業ブランディングにもつながっていくということです。

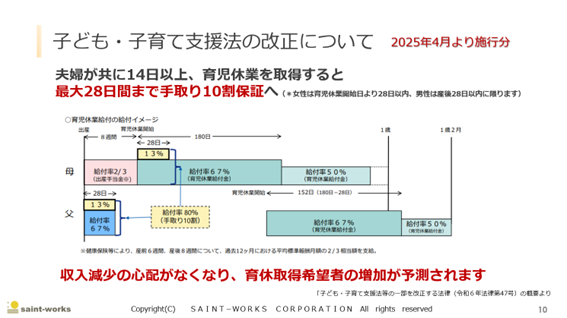

さらに「子ども・子育て支援法」も改正されます。今までは、育児休業を取ると、育児休業給付金で給料の約8割が補償されても、2割は減ってしまうということで、懸念材料がありました。しかし、そこも解消していきましょうということで、28日間(約1ヵ月)までは、手取り保障について問題ありませんよ、心配ありませんよ、という制度に変わっていきますので、4月以降は1ヵ月取得したいという方が増えることが予測されます。

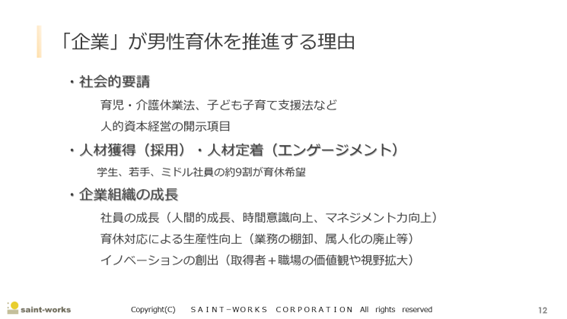

◎なぜ男性育休を推進するのか?

男性育休取得を推進する中でいつもお伝えしているのが、「社員へポジティブに伝えること」です。そういう部分も踏まえ、「なぜ男性育休が必要か」を簡単にご紹介していきたいと思います。大きくは3つあるかと思います。

実際聞いた話ですと、「男性育休離職」も出はじめております。育休を取ろうと思ったけども、上司がネガティブな反応だったため転職をしたりとか、子供がいないけれども、取りやすそうな職場に早めに転職されるケースが該当します。

そのような現状に対し、男性育休推進が必要になってくるわけですけれども、なかなか推進が難しいというところはないでしょうか。

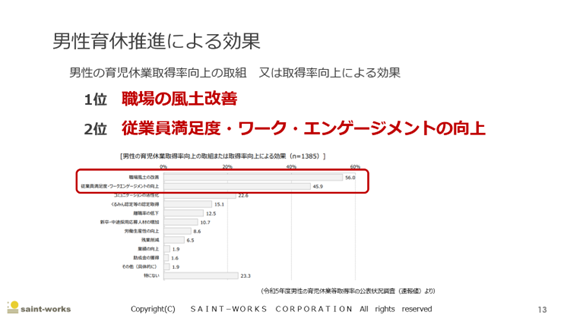

しかし、社員が育休を1ヵ月以上取得するとなると、必然的に業務の棚卸し・属人化の廃止が進みますし、新しい気づきや視野の広がりによる育休取得者自身の成長にもつながります。その社員が復職後も育児と仕事を両立したいとなると、タイムマネジメントの意識も高まるので、そのような意識の変化は企業への良い影響にもつながっていきます。国の調査ではこのような結果も出ております。

国が法改正までして、なぜ進めるのかというところにも触れると、この2点がございます。

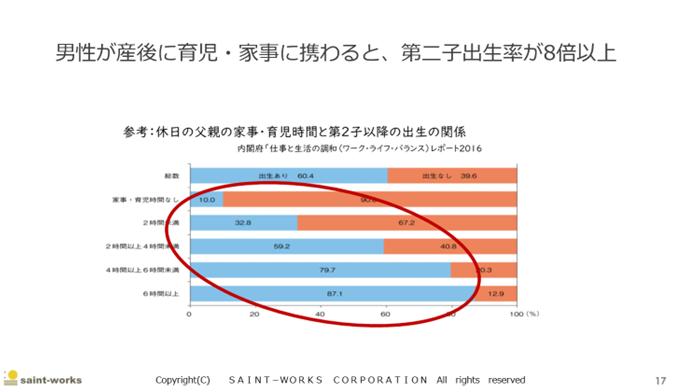

少子化に歯止めをかけたい —男性が産後に育児・家事を携わると、第二子出生率が8倍以上 男性の育児・家事参画により、女性活躍推進につなげたい? —女性活躍が進まない理由は、育児、家事、介護などが女性に偏っているから

少子化の話でいうと、もし男性が産後、育児・家事に携わらなかった場合、第二子出生率はわずか10%だそうですが、男性が休日だけでも6時間以上育児・家事に携わると、第二子出生率が87%になるそうです。これを受け、国としては是非、男性にも育児・家事に携わってもらい、出生率を上げていきたいというところもあります。

また、国は女性活躍も進めたいとしていますが、進んでいない理由について、「女性の方が、育児・家事などにより多くの時間を費やしていること」と男女8割の方が答えています。会社がいくら制度を整えても進みません。これを、女性の育児・家事を男性が少しずつ請け負うことによって、女性が時間的にも気持ち的にも、もっと仕事に打ち込めるということで女性活躍が進んでいく、ということがあるので、「男性の育児・家事参画を進めていきましょう」「そのスタート地点が育休」と捉えているわけです。

第2部|広告会社人事担当者の課題・取組み・悩みとは?

第2部では、広告会社で人事・労務を担当する4名から、それぞれ自社のお悩みや打ち手についてシェアしていただきました。

茅原 匠 氏(株式会社 オリコム)

社員規模:220名ほど

中村 真耶 氏(株式会社テー・オー・ダブリュー)

社員規模:270名ほど

楠本 雄輝 氏(株式会社 読売広告社)

社員規模:600名ほど

橋本 絵美 氏(株式会社 博報堂コーポレートイニシアティブ)

社員規模:4,000名超(博報堂・博報堂DYメディアパートナーズ※)

※イベント当時。現・博報堂に関する情報

会社規模(社員数)や推進状況により、悩みや打ち手も違ってくることが伺えます。

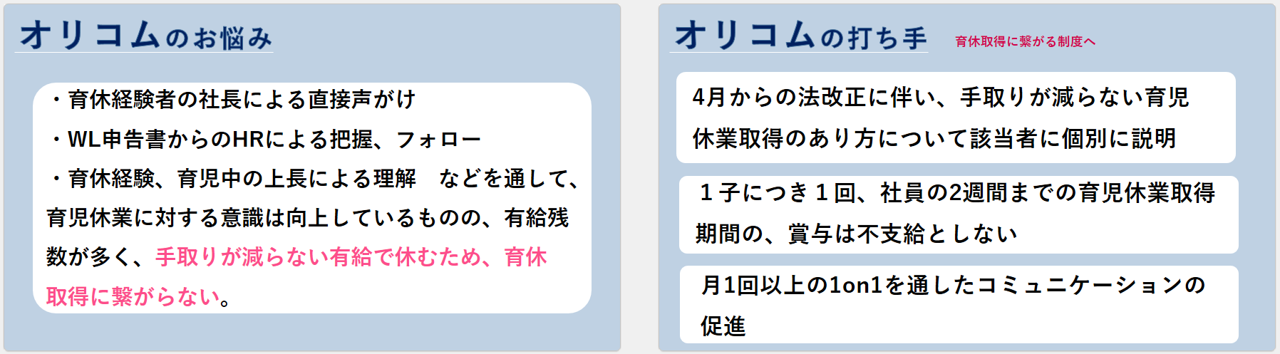

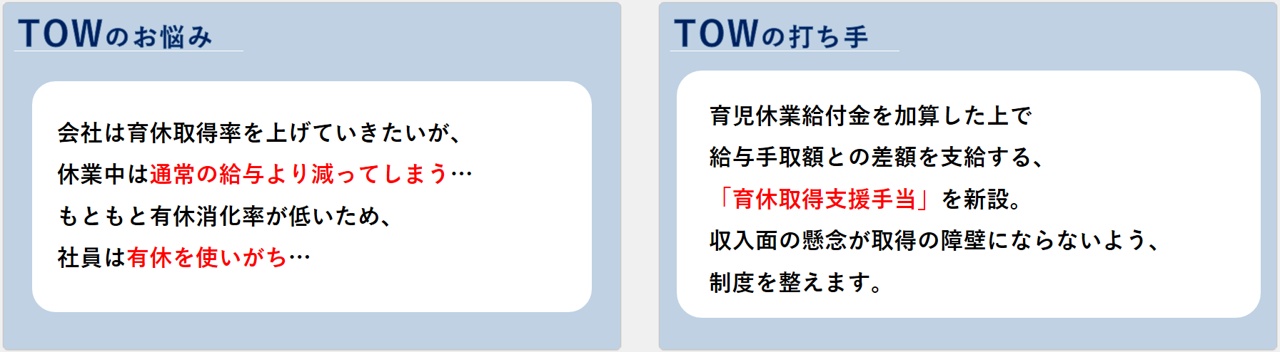

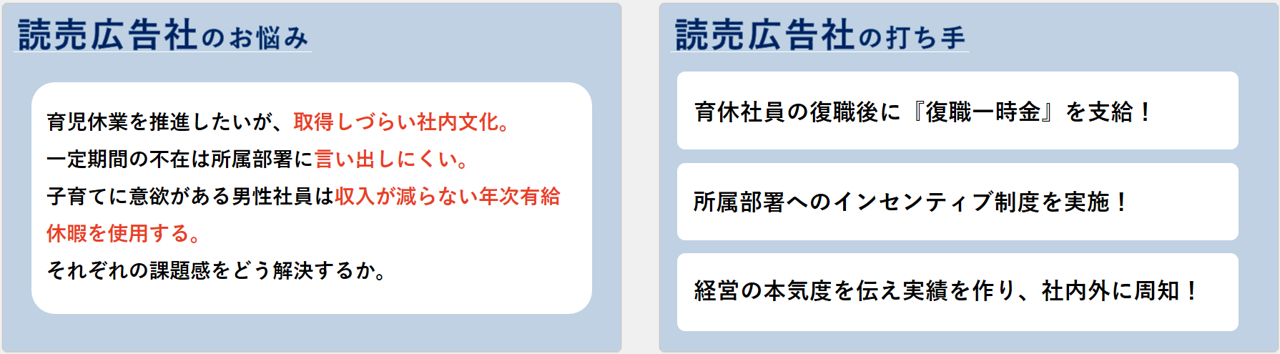

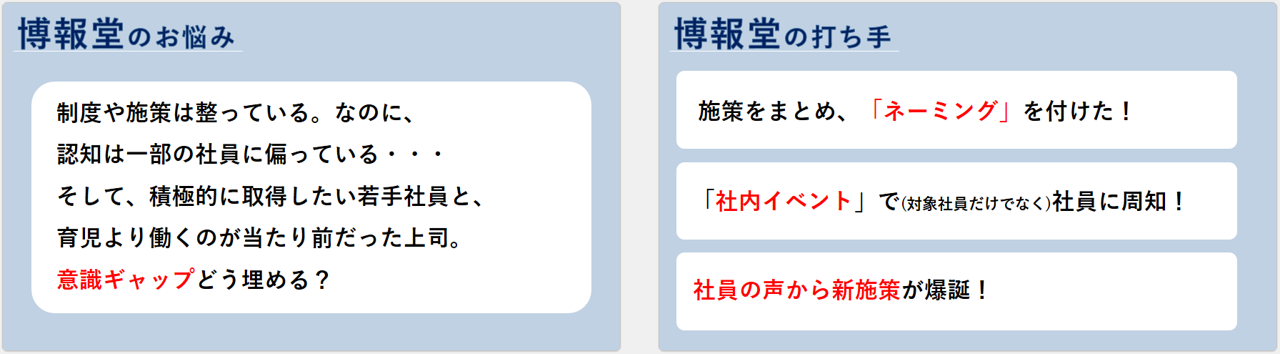

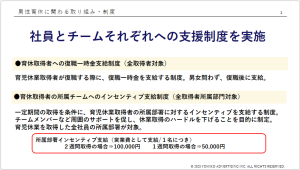

お悩み別の打ち手についてはこのような例も紹介されました。

その一部をご紹介いたします。

<読売広告社の例>

<博報堂の例>

そして、各社からのお話の中では、社員のリアルな声も紹介されました。

<テー・オー・ダブリューの例>

このように各社のお話を深堀りしていく中で、こちらのようなキーワードが男性育休推進のポイントとして浮かび上がってきました。

・トップの社内外でのメッセージ発信

・上司に何でも話せる心理的安全性

・育休取得者の所属チームにもインセンティブが及ぶ制度づくり

・制度にも柔軟性が必要(取得頻度、復帰後の支援など)

・キャリアモデル、ロールモデル探しの環境醸成

・誰もが働きやすい会社づくり

◎広告業界における男性育休推進の課題

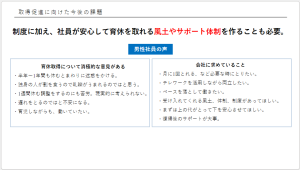

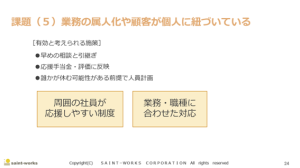

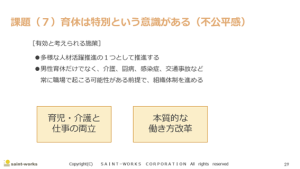

そして、ここからは各社の事例を踏まえ、一之瀬氏に男性育休推進の課題と、有効と考えられる施策について語っていただきました。課題は全部で7つあり、まず⑴~⑶について、4社の皆さまと見ていきました。

課題⑴男性が稼ぎ頭、給与の減少が懸念(有休休暇を利用)

課題⑵制度はあるが、休暇は取得しづらい風土(取得しても短期間)

課題⑶ジェネレーションギャップ(若手は育休の意識が高く上司とのギャップがある)

一之瀬:⑴は、4月からの法改正で解消されていきますが、その上でこの先も課題となるのが⑵⑶です。制度は作ったものの、運用面で課題があるケースだと思います。現在、社内での課題と感じること、推進状況などをお伺いできたらと思います。

楠本:2022年の制度改正(産後パパ育休というものができて、男性がより育休を取得しやすくなった)を受けて、社内で説明会を行いました。そこでは認識の浸透を重視して説明し、「育休取得の相談は労務宛、何なら楠本宛にでも良いので連絡してください」というように伝えました。その結果、社員には都度、相談先を思い出していただけたのが、大きな一歩かなと思います。制度全体の理解まで進まなくても、「まず労務に聞いてみよう」という形にしておくと、そこを皮切りに情報をお伝えして、育休取得を検討している社員自身の理解も深まっていくことや取得自体にもつながると実感しています。

一ノ瀬:これはとても大事なことだと思います。「人事」ではなく「楠本さん」に相談をとなると、すごく相談しやすいと思います。顔の見えない人事担当者へ連絡するには、なんてメールに書こうか、誰に連絡すればよいのか、と考えてしまい、壁を感じると思うので、相談先を身近に感じられるというのは大事だと思いました。

茅原:「業務の属人化をいかに外すか」だったり、「業務を自分のやり方だけに固執するのではなく、誰かとシェアする習慣をつける・できるようにしておくこと」が重要だと思っています。育休取得に限った話ではないですが、これは最終的に、チームメンバーが育休取得したい際にも、取得推進につながると思います。

また、育休は確かに特別な休み方ではあると思うんですが、一定期間育休を取得した時でしか得られない目線というものもあるのかなと思っています。私自身は育休を取得していないものの、育児・家事をしたときに、平日のスーパーの品揃えをはじめ、流通に対する見え方が変わるというか、生活者をやっていく中で「広告にも良い気づき」があるかも、と思っています。ある種、特別な体験をさせていただきながら、業務に紐づく良いフィードバックも得られるのかなとも思うので、そういった面も社内に流布していくと、育休を取りながら、広告人としての目線を変えていく、という観点もあるのではと思いました。

一之瀬:よく私共がお伝えしているのが、育休を1ヵ月以上取得する場合は、休暇を短期留学(新しいことを体験してくる期間)だと思ってほしいとご案内します。広告・メディア業界の皆さまは、業務や研修で海外に行くことがあると思います。そこで働き方や考え方、価値観が違うと実感して帰ってくることがあると思うんですが、そういったものの一環として育休もある、と捉えていただけると「前向きな特別感」を感じられるのではないかと思います。

橋本:当社では、育休取得者の上長にも必ず面談をしています。男性の短期間取得の場合も、上長には資料を送付するなどして、取得者ご本人にも会社全体にも、育休取得を前向きに捉えてもらえるように、必ず制度を知ってもらうようにしています。そうすると、上長レイヤーの方から、「僕も取っておけばよかった」「2人目の時は取得しようかな」という話も出てまいります。草の根的な活動かもしれませんが、自分の所属員が育休を取得する際に上長が初めて気づくこともある中で、しっかり制度を伝えていくよう進めております。

一之瀬:素晴らしいですね。上司に任せるだけだと、職場の空気に左右されやすく、推進が難しいかもしれませんが、人事が介入すると、上司としても「取得させなければ」という気持ちになりますし、制度への納得感も増すと思います。

中村:当社は、自社の手当制度をこれからどう周知していくかという段階です。月次のリアル全社会議で発信できますが、「当事者のためだけにある制度だと伝わらないように」と思っています。将来使う可能性のある人や上司にも、世代・レイヤー関係なく皆さまに自分ゴト化して理解してもらうようにしてもらうことが必要だと思っているので、伝え方が難しいと感じます。先ほど、他社様からお話があった冊子・手引きを置いておく事例では、制度を利用しない人も手に取ってもらいやすく、情報を流布しやすいのではと思いました。今日はたくさんのヒントを頂きました。

一之瀬:育休取得者だけでなく、社員全体に寄り添ったお考えだと感じました。続いて皆さまにお伺いしたいのですが、制度推進において、その労力をどのように割いていらっしゃいますか。また、業務の中での優先順位や予算の捻出についても可能な範囲でお話しいただけると、参考になる方は多いと思います。

楠本:「会社全体で取り組む」としていたので、両立支援も重要な課題として他の業務と並列なものとして、関係部署とも連携しながら制度推進の働きかけを行っています。費用捻出の面では、当社の年間育休取得者が平均20~30名ほどということもあって、育休復帰者への一時金付与もチームへのインセンティブも、そこまでの予算をかけずに効果を発揮できたのではと思います。

橋本:当社では、育休の取得推進のために何をするかというよりも「働きやすい環境醸成」の1つとして、福利厚生領域も含め、育児だけでなく介護も含めた両立施策に取り組んでいる状況です。

一之瀬:全体の両立施策であったり多様な人材活躍というところも重要な施策として進めているということで、男性育休にポイントを絞り過ぎないという点も、大切な視点です。

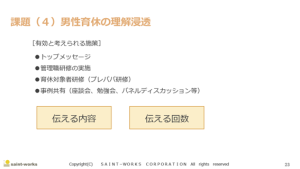

ここまでの各社のお話も踏まえ、課題⑷~⑺については、一之瀬氏から男性育休推進に有効と考えられる施策をご提示いただきました。

——説明の形に応じた説明内容や繰り返し伝えていく工夫を凝らすことで、一度きりで終わらせず、制度を浸透させる

——チームも制度も柔軟性が大切

——育休取得者が増えていく過程として、1人目が取得すると続きやすいというものがある

部署の垣根を超えて具体的に事例共有することで、対応も検討しやすくなる

——働く誰もが自分ゴト化することで、強い組織づくりにつながっていく

ここまで、育休取得や両立支援について、制度改正のポイントや周辺情報と共に、社員数や中心事業の異なる広告会社各社の事例をご紹介いたしました。

ご紹介した内容が、本稿をご覧の皆さまにとって社内制度推進やご自身の制度利用のご参考になれば幸いです。